6 Août 1945 : Hiroshima : comprendre la première bombe atomique

ÉPHÉMÉRIDE / histoire / Les Grands Moments de l histoireguerre | Japon | catastrophe | les grandes guerres

En un seul éclair, la modernité a basculé : le 6 août 1945, l’explosion de “Little Boy” au-dessus d’Hiroshima a redéfini les frontières entre progrès scientifique et abîme moral. Replongeons-nous dans la genèse, le déroulement et l’héritage multiforme de l’un des événements les plus bouleversants du XXᵉ siècle.

Hiroshima 6 août 1945 : comprendre la première bombe atomique, ses raisons et son impact durable

Pourquoi le Projet Manhattan a-t-il vu le jour ?

En 1939, la lettre Einstein–Szilárd alerte Franklin D. Roosevelt : l’Allemagne nazie pourrait maîtriser la fission de l’uranium. Deux années plus tard, le Projet Manhattan mobilise physiciens, chimistes, ingénieurs et militaires sur trois sites pharaoniques : Oak Ridge (Tennessee), Hanford (Washington) et Los Alamos (Nouveau-Mexique). Le coût, 2 milliards de dollars de l’époque, reste secret ; la chaîne de commandement est si compartimentée qu’un opérateur ne connaît souvent que trois noms de code :

-

U-235 (uranium hautement enrichi)

-

Thin Man (premier prototype allongé)

-

Little Boy (version raccourcie finalement retenue)

Plus que la victoire militaire, la démonstration de puissance vis-à-vis de l’URSS plane déjà sur les réunions du comité intérimaire d’avril 1945 qui conseille le président Truman.

Le 6 août 1945 minute par minute

-

7 h 09 : le B-29 Enola Gay débute son approche en vol rasant pour éviter les radars japonais.

-

8 h 15 m 17 s : Little Boy est larguée à 9 700 m d’altitude.

-

8 h 16 m : explosion à 580 m au-dessus du centre-ville, température instantanée : 4 000 °C.

-

8 h 20 : un vent retournant de 1 400 km/h entraîne une “tempête de feu” qui carbonise l’hôpital Shima, le château féodal et les rizières périphériques.

-

Midi : les rares groupes de secours locaux utilisent les cours d’eau comme poste de triage improvisé, succombant eux-mêmes aux radiations.

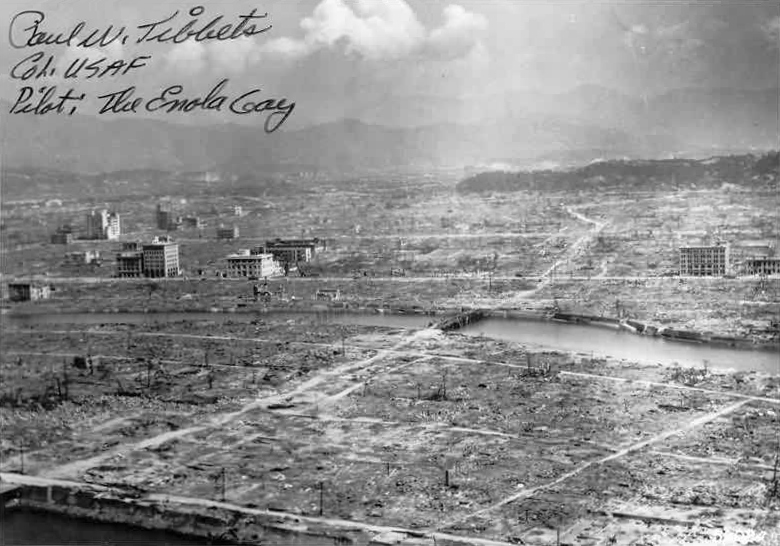

À moins d’un kilomètre, les ponts en acier se gondolent ; à trois kilomètres, les statues de granit s’écaillent. L’explosion libère l’équivalent de 15 000 tonnes de TNT : au sol, c’est l’incompréhension totale ; au large, l’amiral américain William F. Halsey dira plus tard : « La première bombe était nécessaire ; la seconde, inutile. »

Témoignages et destins individuels

-

Sadako Sasaki, deux ans au moment du flash, développera une leucémie en 1954 ; elle plia 1 000 grues en papier pour invoquer la guérison. Sa statue au Parc de la Paix rappelle la résilience de l’enfance.

-

Taniguchi Sumiteru, facteur de seize ans, portera des cicatrices dorsales si profondes que les médecins retrouveront encore en 1980 de minuscules fragments de verre incrustés sous la peau.

-

John Hersey, reporter pour The New Yorker, recueille dès 1946 six témoignages ; son article, “Hiroshima”, occupe un numéro entier du magazine, un cas unique qui fera basculer l’opinion américaine.

Bilan humain et environnemental

À la fin de décembre 1945, les autorités d’occupation dénombrent environ 140 000 morts, dont un cinquième succombe aux brûlures radio-induites. Les « ombres » imprimées sur les murs révèlent la position exacte de passants foudroyés en silhouette. Le terme hibakusha (被爆者, « exposés à l’explosion ») entre dans le vocabulaire, tout comme une nouvelle pathologie : la maladie aiguë des radiations.

Un tremblement géopolitique

-

9 août : l’URSS envahit la Mandchourie japonaise, mettant fin à la neutralité nippo-soviétique.

-

2 septembre : signature de l’acte de capitulation sur l’USS Missouri dans la baie de Tokyo.

-

1949 : premier essai soviétique “RDS-1” à Semipalatinsk.

-

1950-1953 : la guerre de Corée cristallise la doctrine de dissuasion ; le général MacArthur envisage, sans succès, l’emploi tactique de bombes A contre la Chine.

Répercussions culturelles et scientifiques

-

Cinéma : Le Sous-marin K-19 (Kathryn Bigelow) rappelle que, même trente ans plus tard, la peur de la fusion nucléaire tétanise les équipages.

-

Littérature : Le Printemps de Hiroshima de Dominique Vallée (1975) propose un parallèle entre la renaissance des cerisiers et la reconstruction psychologique des habitants.

-

Sciences : la dosimétrie, quasi inexistante en 1945, se professionnalise ; les premières normes internationales (mrem, sievert) naîtront des autopsies pratiquées à Hiroshima. La radiothérapie anticancéreuse, paradoxalement, se perfectionne à partir de ces données.

Anecdotes méconnues

-

Le général Leslie Groves, directeur militaire du Projet Manhattan, exigea la livraison de 50 paquets de chewing-gums “Juicy Fruit” pour les pilotes, jugeant qu’une bouche salivante réduisait le risque d’otite barotraumatique lors de la descente rapide après largage.

-

Hiroshi Miyawaki, maître d’ikebana, utilisa dès 1946 des fragments de verre fondu dans ses compositions florales ; ces “fleurs fantômes” sont aujourd’hui au musée préfectoral d’Hiroshima.

-

En 1964, la flamme éternelle du Parc de la Paix a été allumée avec le feu provenant du temple Myōkō-ji ; elle doit brûler tant qu’il reste une seule arme nucléaire sur la planète.

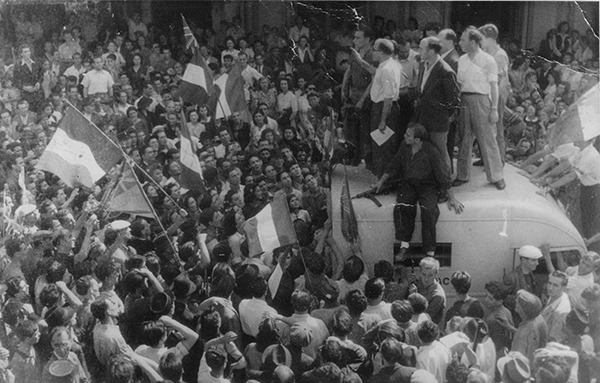

Hiroshima comme pivot du mouvement antinucléaire

Le discours d’Hibakusha Setsuko Thurlow, prononcé à New York le 7 juillet 2017 lors de l’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), s’ouvre par ces mots : « Je n’ai jamais cessé d’entendre les cris de ma chère ville en flammes. » Les diplomates présents admettront que ce témoignage a fait basculer des votes hélas non ratifiés par les puissances nucléaires officielles.

Les villes d’Hiroshima, Nagasaki, mais aussi Coventry, Dresde, Chongqing et Guernica collaborent désormais dans le réseau “Mayors for Peace” ; elles plaident pour des zones démilitarisées autour des centrales nucléaires civiles et pour l’enseignement de la culture de paix dans les manuels scolaires.

Les leçons pour demain

À l’ère des armes hypersoniques et des IA militaires, la question n’est plus seulement “peut-on reproduire Hiroshima ?” mais “peut-on contrôler le déclenchement autonome d’algorithmes qui décideraient d’une frappe ?”. Les historiens soulignent que la chaîne de décision de 1945 comportait, malgré tout, plusieurs filtres humains ; aujourd’hui, le temps-machine de la cyberguerre pourrait réduire ces garde-fous à quelques microsecondes.

« Plus le bouton devient léger, plus la conscience doit être lourde. »

— Hans Morgenthau, politologue (1967)

Gardons la mémoire vive pour désarmer l’avenir

Hiroshima demeure une balise rouge sur la route de l’humanité : rappel qu’une avancée technologique, sans boussole éthique, peut annihiler une cité entière. La flamme du Parc de la Paix n’exige pas seulement de se souvenir ; elle nous intime de transformer la peur en volonté politique afin que le ciel ne s’illumine plus jamais d’un tel flash.